供稿:党委宣传部 文:李玲 |

审核:刘永礼 |

发布:2025/07/19

七十载弦歌不辍,曲园精神熠熠生辉。为庆祝曲阜师范大学建校70周年,学校党委宣传部专门开设“曲园精神大家谈”专栏,从历史传承、时代使命等维度阐释曲园精神,凝聚共识、传递力量,让曲园精神在新征程中焕发更璀璨的光芒!

在曲阜这片浸润着千年儒风的土地上,“顶天立地”的精神品格被一代代人以生命诠释。这种精神境界的至高追求,化作了无数曲园学人扎根书斋案头、躬耕学问沃土的坚实步履。他们以毕生心血,在点滴积累与不懈探索中,默默丈量着通往精神穹顶的高度。

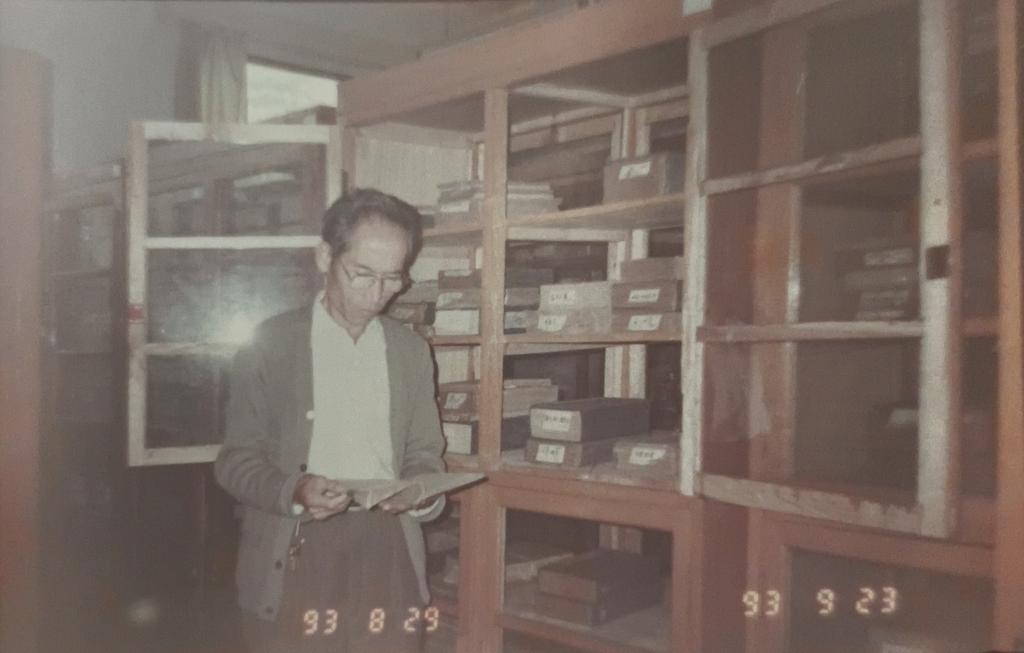

我的爷爷李启谦先生,1956年山东师范学院历史系毕业后扎根曲阜师范大学,一生致力于先秦史、孔子及儒学研究,曾任孔子研究所所长等职务。虽然他已离开近三十年,面容渐趋模糊,但夜灯下伏案苦读的身影,却是我心中永恒的记忆。

李启谦教授在书房查阅资料

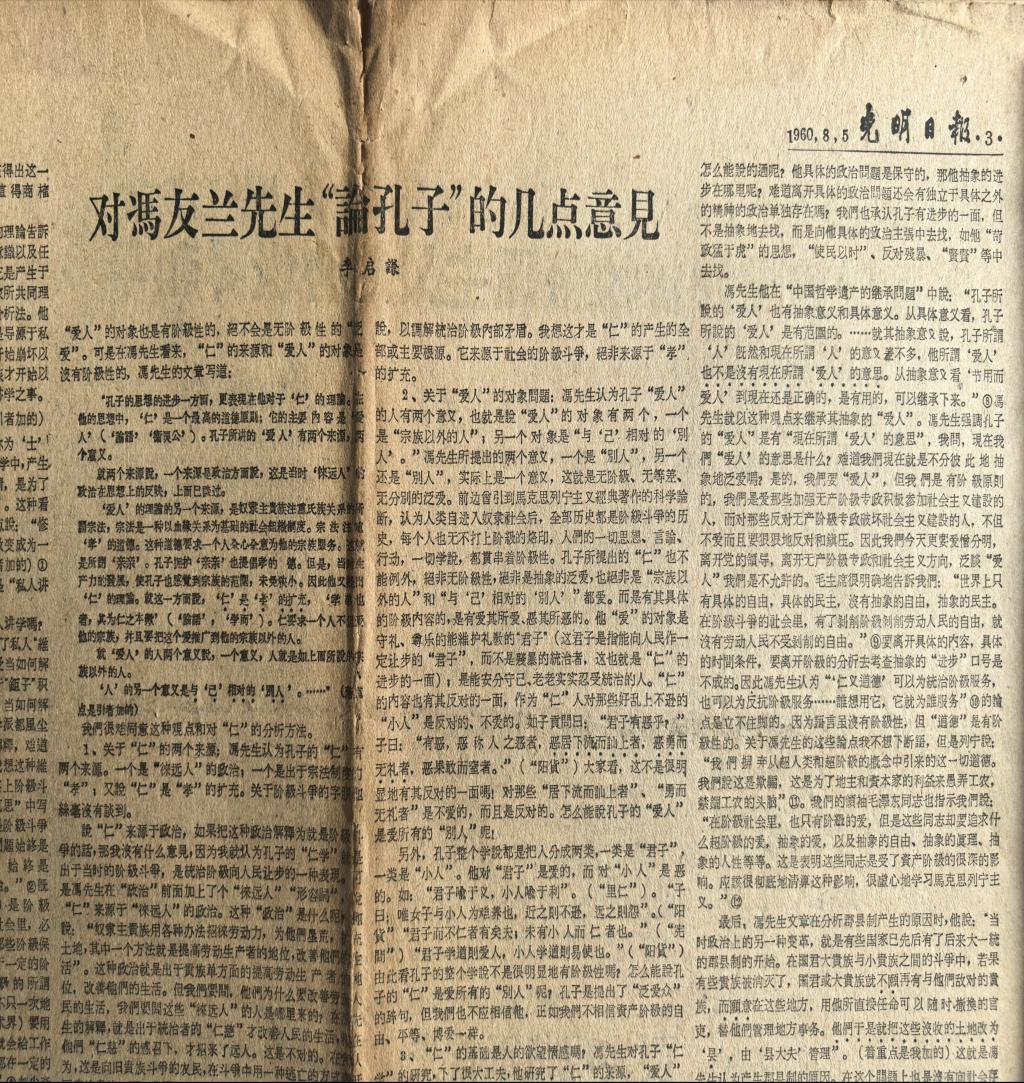

爷爷的“顶天”,是对学问至高境界的孜孜以求和对真理的不懈探寻。这种精神的内涵,包含着不盲从权威的锐气。早在1960年,尚是青年学者的他便在《光明日报》上发表了《对冯友兰先生‘论孔子’的几点意见》,敢于对学界泰斗冯友兰先生的观点发表不同意见,这种不囿于成说、勇于求真的胆识,是他“顶天”风骨的初露锋芒。这份胆识,继而沉淀为他那近乎苛求的严谨与专注。童年记忆中,他书桌上一本本批注得密密麻麻的笔记,曾是我眼中的“神秘地图”。如今抚摸着泛黄的纸页,我明白这“顶天”,是竹节般一节节的踏实积累,是书页间永不疲倦的求索。

李启谦教授1960年在《光明日报》发表的文章

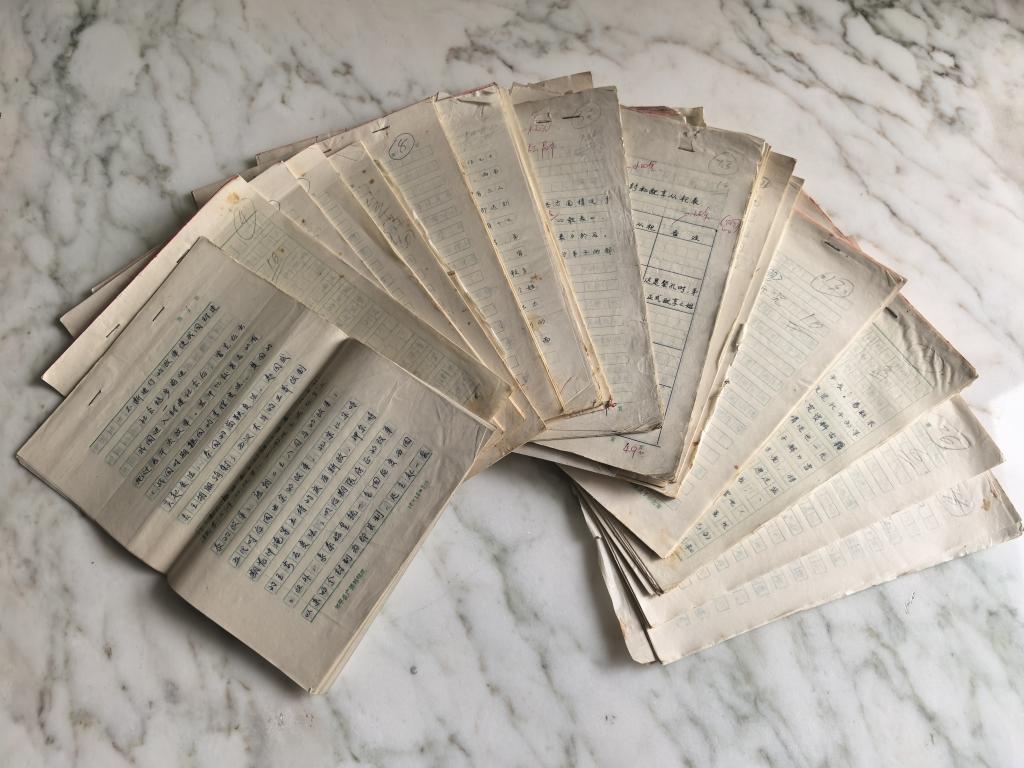

更震撼人心的,是他在生命尽头对学问的坚守。爷爷于1995年不幸确诊肺癌,但他依然笔耕不辍,当年仍发表了5篇论文。1996年,身体极度虚弱、说话吃力的他,仍然在伏案研究。当握笔的力气消失,他便开始了另一种形式的“战斗”——每日坚持口述,由奶奶伏案记录。稿纸上工整字迹间不时出现的墨点,无声诉说着他因疼痛或力竭而停顿的艰难。就在去世前4个月,凝聚着生命最后心血的论文《关于“学而时习之”章的解释及其所反映的孔子精神》发表,在学界引起热烈反响。这不仅是深邃的学术洞见,更是他用生命践行“朝闻道,夕死可矣”的见证,是“顶天”精神最生动的注脚。奶奶的回忆也佐证着这份痴迷:“他读书入迷,连吃饭都捧着书,连一场完整的春晚都没看过。”

李启谦教授《孔门弟子研究》手稿

爷爷的“立地”,是将浩瀚典籍中的真知灼见深植现实土壤、惠泽世道人心的实践。他做学问从不飘在云端。书斋之外,讲台是他最看重的“立地”根基。他深谙“学而时习之”的真义,并将此化为育人的圭臬。家中狭小的客厅常化作流动的课堂,他拈着书签,对着围坐的学生,指着《论语》谆谆教诲:“此‘习’字,非闭门苦读。子路治蒲、冉有退齐兵,方为真‘习’!学问须扎根泥土,能生芽、结果方为真知。”他总告诫学生:“在曲阜读书,脚下便是圣贤足迹所至,心中当怀天下。读圣贤书,更要学做圣贤事。”这份“立地”的精神,在他参与《孔子》电视剧的工作中得到了完美体现。作为全国仅十位顾问专家之一,他倾注全部心力从背景、服装、语言等各方面做出考证,力求还原历史原貌。剧组人员无不为他渊博的学问、严谨的态度与赤诚的用心所叹服。那些“顶天”的积累——渊博的知识与严谨的考证,最终化为了荧屏上一帧帧可信的细节。他觉得,要让孔子走下神坛,“走进千万寻常百姓家的心灵”。

不只爷爷,“顶天立地”的精神火种,在曲园七十载弦歌不辍的办学历程中从未熄灭,在代代学人的接力中不断焕发新的时代光辉。从《公社数学》中凝结的实践智慧,到教育学高峰学科的突破;从科研攻关肩负国家重大需求的担当,到万千学子奔赴基层播撒知识火种的奉献……这些,无一不是“顶天立地”精神在新时代沃土上结出的丰硕果实。

曲园的儒风,穿越千年,从未止息;学人的精神,代代相承,历久弥新。爷爷书桌那盏夜灯已经熄灭,但“顶天立地”的精神之光,会由今天的我们以及今后更多的人继续点亮!

(作者:李玲,系曲阜师范大学团委干部、辅导员)